今日科普:冷空气来袭,冬季养肺别忽视!

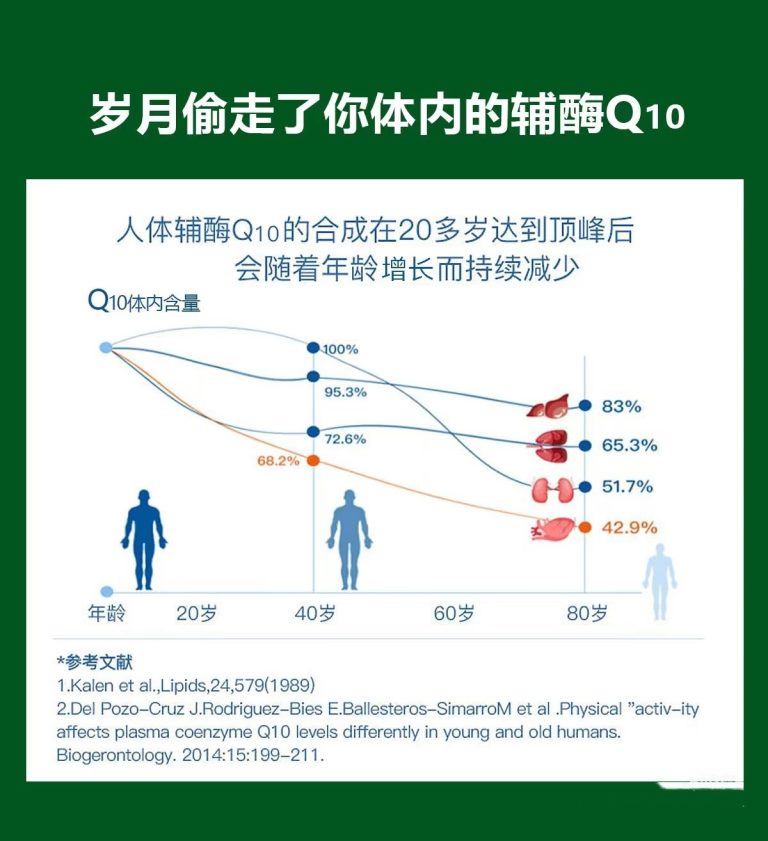

宝子们,新一轮冷空气到啦~ 冬季常见呼吸道病也进入高发期,赶紧做好预防! 出门口罩要戴好 雾霾天、人多的地方,N95或医用外科口罩焊在脸上,挡住 PM2.5、花粉,免疫力差的宝子一定要重视! 每天通风超重要 每天开窗2-3次,每次20 – 30分钟!空气净化器、加湿器安排,湿度保持在 40% – 60%,肺超喜欢这种环境~ 拒绝伤肺物质 离香烟、二手烟远远的!厨房油烟也要少少吸!装修完别急着住,化学清洁剂别在密闭空间用,从小事上保护肺! 让肺“动”起来 每周150分钟以上有氧运动是养肺神器!慢跑、游泳、骑行安排上~ 运动时肺部疯狂 “吞吐”,越练越强壮! 早睡早起是关键 晚上 11 点前必须躺平,7-8 小时高质量睡眠,给肺充足的充电时间,熬夜真的会伤肺! 养肺排毒补剂要选对 每天2条亦餐养肺绿粉 ,专利BerriQi®清养护肺+“肺肝肾肠”联动解毒排毒,2件健康大事一波搞完! 清养护肺 专利BerriQi®高效清养护肺,化痰液告别粘痰,强自净清爽呼吸,养护肺组织,增强自护力!! 真人体验4周,咳、痰、喘等症状改善44%-57%改善急性&慢性肺部炎症,减少肺损伤,预防纤维化 很多会员反馈效果很好: 健康新方式:不用吃,不用扎针,不用涂抹 – 简单佩戴 并喝足够的温水即可,不充电,不带电,利用人体生物能,通过高频振动激活细胞内线粒体,增强细胞功能激活细胞能量,提升能量代谢和细胞自愈能力,改善微循环,提升代谢,提升免疫力,抗氧化与排毒,调节神经系统, 恢复体内的各项平衡! 粉色量子环 – 肺,鼻,大肠。 一条连续使用可使用一年时间!